長崎県の北部、壱岐島でのみつくられる壱岐焼酎。現在、壱岐焼酎をつくる蔵は7蔵。「重家(おもや)酒造」は、そのなかでも最も小さい蔵だ。その一方で、壱岐焼酎を使ったクラフトジンをはじめとするさまざまな酒づくりに挑む蔵でもある。壱岐の小さな焼酎蔵の酒づくりとは。壱岐島ののどかな港町・印通寺港へ足を運んだ。

壱岐のマイクロディスティラリー、重家酒造

壱岐島の東南端、雄大な玄海灘の先に九州本土を望む印通寺(いんどうじ)港。潮風がさわやかに吹き抜けるこの穏やかな港町に、壱岐で一番小さな焼酎蔵「重家酒造」はある。石畳の小道にひっそりと建つ蔵の扉を開けると、年季が入った内観に思わずおお…! と声が漏れる。焼酎の甘やかな香りが包む木造の小さな蔵のなかには、新旧さまざまな蒸留器やタンクがずらり。まさにマイクロディスティラリーと呼ぶにふさわしい、職人気質あふれる佇まいだ。

1924年に創業した重家酒造。4代目として現在蔵を率いる横山雄三さんは、2004年に先代の横山省三さんから蔵を受け継ぎ、弟の横山太三さんとともに二人三脚で酒づくりに励む。横山さんが壱岐に戻ってきたのは1997年。第2次焼酎ブームが終わり、焼酎の人気が低迷していた頃だった。

「僕が壱岐に戻ってきたのは、ちょうど蔵の売上が絶不調だった頃。当時つくっていたのは〈雪洲〉という焼酎だけ。もともと島内で消費されていた焼酎だったのですが、島でもなかなか売れなくなり、島外の流通先もほとんどない。しかも蔵は古いし、狭いし、設備も整っていない……どうしたものかと本当に頭を抱えました」

横山さんが島に戻ってから3年ほどは、蔵の厳しい経営状況を打破するため、新商品を出したりと手探りの日々が続いたという。そんな苦心の最中に訪れたのが2000年初頭の第3次焼酎ブーム。卸を通さず直接酒販店に持ちかける特約店限定の焼酎に火がつき、甲斐酒造の〈伊佐美〉や、森伊蔵酒造の〈森伊蔵〉などが「幻の焼酎」として人気を博した。「ブームの噂は耳には入っていたものの、その波に乗るのも簡単ではなかったですね」と横山さんは当時を振り返る。

「いざ売ろうと思い立っても、島外の酒販店に売り込むツテもなければ、特約店限定で売れるような銘柄も持ち合わせていない。当時爆発的に売れていたのは芋焼酎。一方で、僕たちがつくっているのは麦・米麹を原料とした伝統的な壱岐焼酎。全く別のアプローチで売り込む必要があったんです」

芋焼酎の流れにも負けないような方法はないかと模索する横山さん。難局を救ったのは、蔵に眠っていたある熟成焼酎だった。

重家酒造を救った1本の熟成焼酎

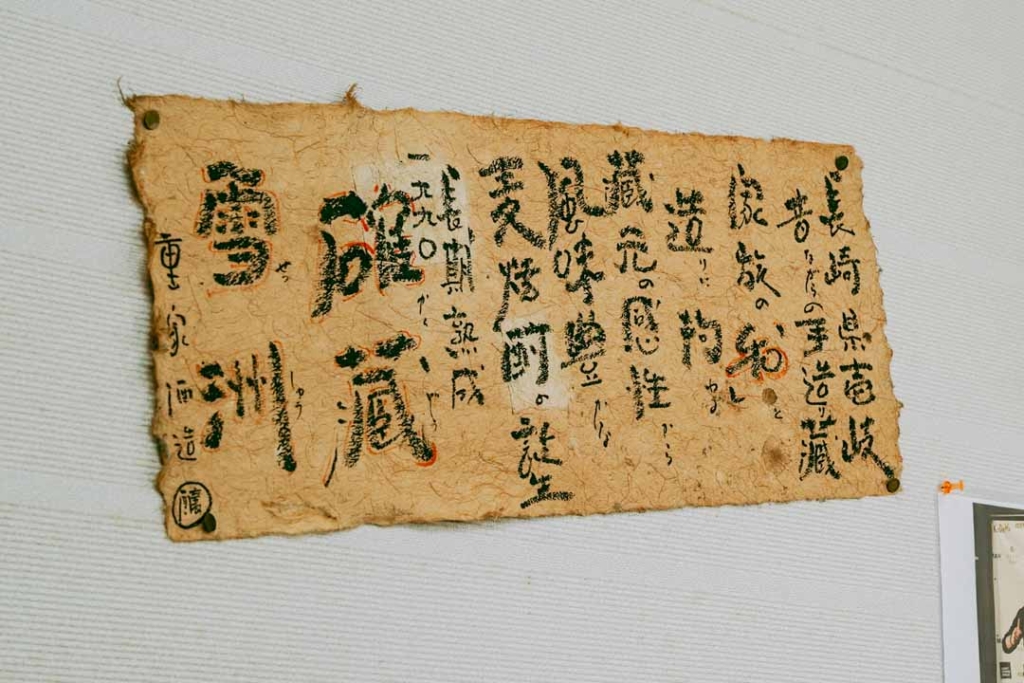

重家酒造の初代、横山確蔵さんの名を冠した〈確蔵〉。重家酒造の限定酒として名高いこの焼酎こそ、蔵の窮地を救った熟成焼酎だ。ある時、ホーロータンクに眠った原酒が見つかったのがその誕生のきっかけとなった。

「焼酎が詰まったホーロータンクを見つけた時にはすでに10年以上熟成されていました。当時売れていた芋焼酎は長期貯蔵したものが少なく、これなら差別化できるだろうと販売を決めたんです。とはいえネットも普及していない時代、なかなか宣伝もできず、知り合いの酒販店に持ち込んでもなかなか売れない。そんな時に期待半分で福岡の卸店に持っていったら想像以上に好評だった。その卸店から福岡の酒店、東京の酒店に広がり、瞬く間に売れていきました」

白麹と常圧蒸留によるふくよかな麦の香り、押し寄せるような米麹の旨味を持つ〈確蔵〉。芳醇な味わいの焼酎が市場を席巻していたことも後押しして、都市部で絶大な支持を得た。その人気ぶりに発売当初はあまりの売れ行きに出荷中止になるほどだったと横山さん。しかし、当時と同じ〈確蔵〉がつくられることはもうない。

「蔵で眠っていた初期の〈確蔵〉は、錫製の蒸留器を使って仕込んだもの。錫製の蒸留器で蒸留すると、とってもまろやかになるんです。でも僕が帰ってきた時にはその蒸留器はもうなく、仕込んだ職人さんもいなくなっていた。初期ロットが売れた時には、同じものが欲しいと酒販店からリクエストが殺到しましたが、蒸留器がないから同じものはつくれない。ましてや10年熟成。どれだけ同じ酒質の焼酎ができたとしても、出荷するには10年かかるんです。それで〈確蔵〉の販売は一時期やめざるを得なくなり、製造を再開したのはその約2年後になりました。当時の〈確蔵〉はたまたま残っていたからできたもの。正直、毎年どれくらい売れるかわからない焼酎を寝かせるのはとてもリスキーなんです。小さい蔵にとって熟成焼酎ほどつくるのが難しい焼酎はない。焼酎を寝かせるスペースがないと絶対にできないですから」

熟成焼酎をつくるには時間も場所も必要。その理解を得ることは相当難しかったと横山さんは思い返す。実際に〈確蔵〉の販売休止に反対する声も多く、休止と同時に取引が絶えた酒販店も多かったそう。

「麹感は時間が経つほど増していくもの。だから、壱岐焼酎は熟成に向いているのは間違いない。でもウチみたいな小さい蔵には限界があるんです」

一方で、壱岐焼酎を広めたいという気持ちには変わりない。焼酎の飲み手の高齢化も相まって、需要が減り続けるなか挑んだのは、クラフトジンの開発だった。

〈OMOYA GIN〉は壱岐焼酎を次世代へ伝える切り札

2021年7月に発売した重家酒造初のクラフトジン〈OMOYA GIN〉。壱岐焼酎と2種類のボタニカルのみを使用したシンプルなジンだ。横山さんがクラフトジンの製造に踏み切ったのは、単純に昨今のブームに乗ろうとしたわけではない。その根底には、なんとか焼酎の認知度を高めたいという思いがあった。

「一番の理想は、ジンやウイスキーを愛飲している人に〈OMOYA GIN〉を試してもらい、ベースである焼酎に興味を持ってもらうこと。焼酎の消費者層は平均50代。しかも女性の割合は限りなく低いのが現状です。一方でジンを飲む層は20代が多く、全体の3割が女性とも言われています。焼酎の需要を保つためには、これまで焼酎に馴染みがなかった層にもアプローチする必要がある。焼酎ブームのような一過性のものではなく、持続的な消費を求めるには、少し遠回りしてでも焼酎の魅力を積極的に伝えていくことが重要だと感じました」

クラフトジンに関心が集まるようになったのは、2010年代後半のこと。国内製造のクラフトジンはまだ10名柄ほどしかなかったにも関わらず、年間の国外輸出量はすでに焼酎の輸出量を上回っていた。「数百年もの歴史ある焼酎がこれほどのスピードで追い抜かされるんだと。その話を聞いたときはものすごくショックでした」と横山さん。しかし、焼酎ならばジンのベーススピリッツとして使うことができる。国内外のジンを飲む層に壱岐焼酎のことを知ってもらえる大きなチャンスだ。その人気を逆手に取るように、2018年から重家酒造のクラフトジンの開発は始まった。

「まず、ジンをつくるうえで最大のメリットは、やはり熟成が必要ないこと。蔵のタンクはすでに焼酎でいっぱいなので、すぐに出せるものがよかったんです。でもジンづくりのノウハウはもちろん持ち合わせていない。そこで以前から繋がりのあった東京農業大学にも協力を仰ぎ、開発を進めました」

ジンをつくるうえで横山さんが追求したのは、とにかくクリアな味わいの酒質。数十種類にも及ぶボタニカルをテストし、辿り着いたのは壱岐産の柚子とジュニパーベリーの2種類だった。焼酎は、白麹の米麹と大麦を原料に減圧蒸留で仕込んだ軽やかな酒質なものを使用。焼酎にボタニカルを浸漬させた後、2,000Lのステンレス製蒸留器で1回再蒸留している。

「僕はあまり焼酎感はないと思ってたんだけど、飲んだ人には『焼酎の香りがする!』って言われます。焼酎蔵にずっといると焼酎の香りが体に染みついちゃって」と笑う横山さん。一口含むと、柚子の香りとともに壱岐焼酎特有の甘やかさがほのかにやってくる。ソーダはもちろん、カクテルベースとしても邪魔をしない爽やかな味わいだ。

「初めてのジンづくりだったけど、かなりうまくできた自信作。国外流通に乗れば、世界中の人たちに焼酎の面白さを知ってもらえるはず」と語る横山さん。失敗を恐れず、新たな挑戦を続けられるその理由は、小さい蔵ならではの酒づくりにある。

小さな蔵の繊細な酒づくり

昔は日本酒の製造も盛んだった壱岐。しかし、蔵の職人の減少や、日本酒自体の需要低下に伴ってその数は徐々に減少。兼業蔵だった重家酒造が最後まで日本酒を製造していたが、苦心の末1990年に断念。しばらく壱岐での日本酒づくりは途絶えたが、2018年に横山さんと弟の太三さんが日本酒蔵「横山蔵」を設立し、28年ぶりに壱岐での日本酒づくりを復活させた。繊細な作業を必要とする日本酒の製造技術。その技は焼酎づくりにも役立っていると横山さんは言う。

「日本酒づくりの技術が生かされるのは主に蒸米ともろみづくり。蒸米の時に米の吸水具合をこまめに測るのは日本酒では当たり前ですが、焼酎ではそこまでメジャーではない。吸水量を一定にすることでより良質な麹ができます。もろみづくりはもっとシビアで、日本酒ではコンマ何度の単位で温度管理をするのが普通。一方で焼酎のもろみは±2〜3度の温度変化は許容範囲ですが、その代わりにしっかり管理をすることによって香りが保たれるんです」

(下)2次仕込み用のタンク。周囲に巻かれている黒いシート状のものは冷却ジャケット。中に冷却水を流して温度管理を行う。

重家酒造は、レギュラー酒〈ちんぐ〉や〈雪洲〉を筆頭に、クリアで繊細な味わいの焼酎が多い。その味わいの秘訣となっているのは、麹づくり。日本酒で培った経験以外にも、小さな蔵ならではの工夫がある。

「ここ数年の味わいの向上に繋がったのは、2016年に導入したドラム式の製麹機。それまでは完全に手づくりで製麹作業を行っていました。ただ導入当初は手づくりの麹との差が激しく、使いこなすのに3年以上はかかりましたね。今は手づくりに近い麹をつくれるようになり、完全にドラム式へ移行しています」

(下)横山さんの奥に見えるのがドラム式製麹機。

ドラム式の長所はその密閉度にある。手仕込みの場合、外気に触れることで麹菌以外の雑菌も入り込んでしまうが、ドラム式は蒸した後そのままドラム内で種つけが行えるのでその心配がない。この純度の高い麹がクリアな味わいを生み出す要因となっている。ただ、横山さんがなによりメリットだと感じたのは、つくりの細かな部分に目が届くようになったことだという。

「『手づくり』と聞くと、もちろん聞こえは良い。でも、実際につくり手の立場からするととても大変なこと。もちろん人と場所に余裕があれば問題ないかもしれませんが、うちみたいに小さい蔵はそれだけで精一杯になっていまいます。本当に良い味わいを求めるには、さまざまな工程にしっかりと向き合わないといけない。微妙な温度管理や蒸し具合など細かなつくりに専念できるようになったのは機械があるおかげだと痛感しています」

麹づくりから貯蔵に至るまで、手際よく仕込みを行う重家酒造。焼酎の仕込みは冬から春までの間。限られた設備で効率良くつくるには、時間単位でスケジュールを組み仕込みをする必要がある反面、たくさんの試行錯誤が生まれる。小さな蔵には、焼酎づくりへのさまざまな工夫が詰まっていた。

重家酒造の熟成焼酎飲むならこれ!

| 確蔵 |

|---|

| 貯蔵 10年以上(ホーロータンク) 度数 25度 原材料 米麹(白麹)1/3・大麦2/3 蒸留 常圧 |

| 村主 |

|---|

| 貯蔵 3年以上(ホーロータンク) 度数 25度 原材料 米麹(白麹・黒麹)1/3・大麦2/3 蒸留 常圧 |

| 重家酒造 |

|---|

| 長崎県壱岐市石田町印通寺浦200 創業 1924年 蔵見学 ◯(要予約) ショップ ◯(本社内に店舗あり) TEL 0920-44-5002 WEB https://www.omoyashuzo.com/ |

壱岐焼酎についてもっと知りたい人はこちらの記事もチェック!

焼酎の始まりは小さな島にあった?! | 麦焼酎の元祖、壱岐焼酎とは? | 熟成を知る、焼酎を楽しむWEBマガジン 「SHOCHU NEXT」

「壱岐焼酎」のこと、どのくらい知っていますか? 球磨焼酎、琉球泡盛、薩摩焼酎と並んで、地理的表示(GI)の認定を受けている壱岐焼酎。条件を満たした本格焼酎のみが名乗ることのできる確固たるブランドだけど、じゃあ壱岐焼酎って何焼酎と聞かれると、きちんと答える自信がないし、出会う機会も少ないかも……というのが正直なところ。